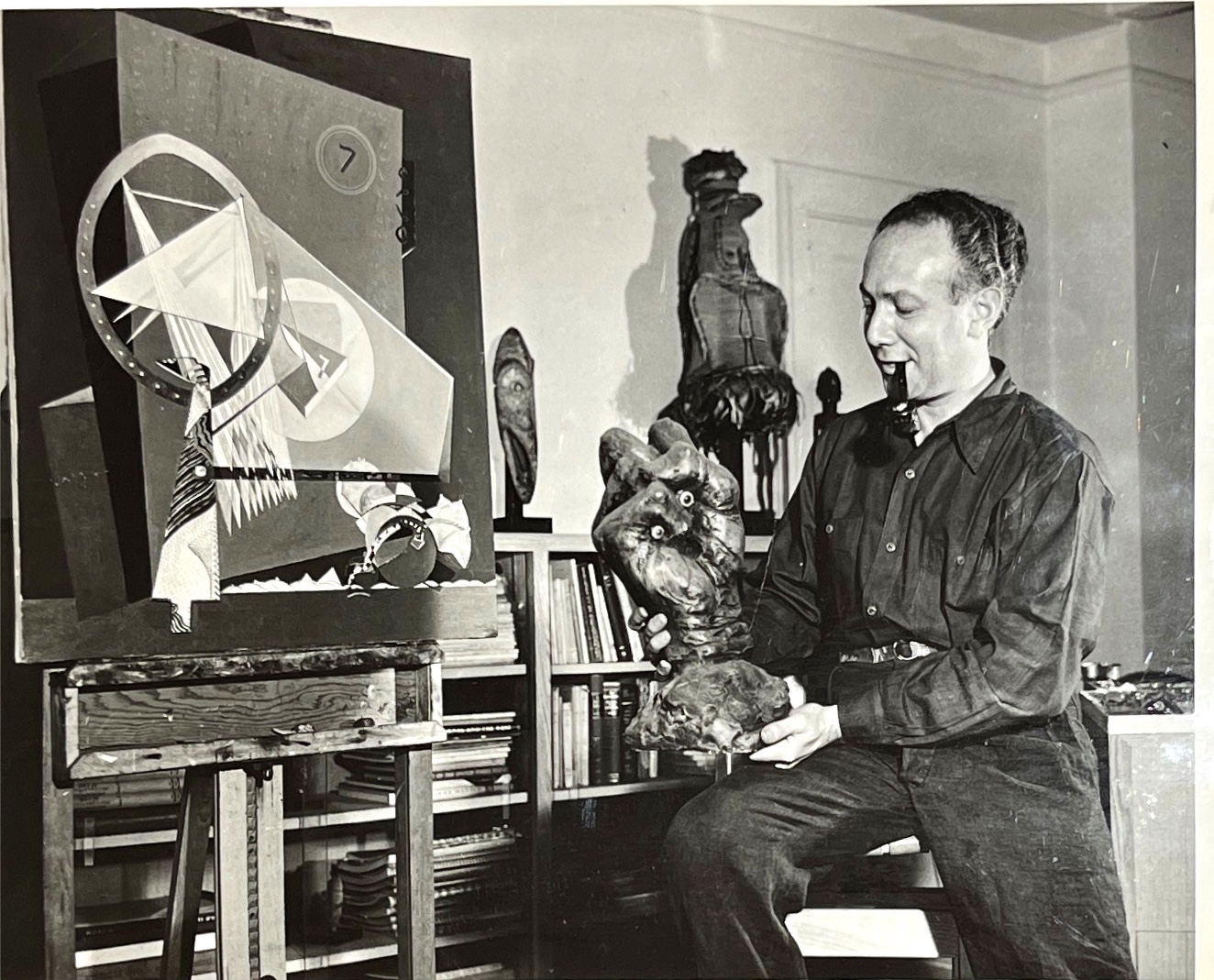

Enrico Donati (Milano, 1909 – New York, 2008) è un pittore italo americano surrealista.

Donati trascorre un’infanzia felice, e, dopo essersi diplomato al liceo classico F. Parini, si iscrive all’Università di Pavia.

La sua passione per la musica lo porta, in seguito alla laurea con indirizzo sociologico, a iniziare un corso di composizione al Conservatorio di Milano.

Tra il 1933 e il 1934 Enrico Donati decide di trasferirsi a Parigi in un atelier a Montmartre dove comincia a comporre musica d’avanguardia. Proprio a Parigi, centro artistico molto attivo in quegli anni, comincia a interessarsi alla pittura: dipinge, frequenta le gallerie e visita i musei.

Attratto dalla cultura degli Indiani, nel 1934 decide di compiere un viaggio nel Sud-Ovest degli Stati Uniti d’America e in Canada. Dopo circa tre mesi, rientra a Parigi per poi ripartire per New York, dove rimane fino al 1936.

Nel ‘36 torna a Parigi e si iscrive all’Ecole de la Rue de Berri che gli permette di acquisire una preparazione tecnica nel disegno.

Nel 1939, alla vigilia della seconda guerra mondiale, il futuro in Europa si presenta molto incerto e Donati decide di tornare a New York per portare al sicuro la famiglia.

Leggi tutto

Enrico Donati ©CorradoRota

In Galleria

MOSTRE PERSONALI

2023

Enrico Donati New York Parigi Milano, Studio Gariboldi, Milano, Italia

2022

Enrico Donati, LewAllen Galleries, Santa Fe, New Mexico, Usa

2021

Enrico Donati, Washburn Gallery, New York, Usa

2020

Enrico Donati, LewAllen Galleries, Santa Fe, New Mexico, Usa

2016

Enrico Donati – Prima Materia, Weinstein Gallery, Clementina Street, San Francisco, California, Usa

2004/2005

The Fertile Eyes Gallery, Parigi

2000

Alter & Gil, Beverly Hills, retrospective, Usa

1998

Alter & Gil, Beverly Hills, retrospective, Usa

1997

Boca Raton Museum, retrospective, Usa

Maxwell Davidson Gallery, New York, Usa

1996

Horwitch-Newman Gallery, Scottsdale, Usa

1995

Maxwell Davidson Gallery, New York, Usa

Horwitch-Newman Gallery, Scottsdale, Usa

1994

Louis Newman Gallery, Beverly Hills, Usa

Carone Art Gallery, Ft. Lauderdale, Usa

1992

Carone Art Gallery, Ft. Lauderdale, Usa

1991

Louis Newman Gallery, – Beverly Hills, Usa

1990

Carone Art Gallery, Ft. Lauderdale, Usa

1989

Zabriskie Gallery, Parigi

Louis Newman Gallery, Beverly Hills, Usa

1987

Gimpel & Witzenhoffer Gallery, New York, Usa

Zabriskie Gallery, New York, Usa

1986

Louis Newman Gallery, Beverly Hills, Usa

Gimpel & Witzenhoffer Gallery, New York, Usa

1985

Georges Fall Gallery, Parigi

1984

Carone Art Gallery, Ft. Lauderdale, Usa

Gimpel & Witzenhoffer Gallery, New York, Usa

1982

Joan Ankrum Gallery, Los Angeles, Usa

Staempfli Gallery, New York, Usa

1980

Grand Palais, FIAC, Parigi

Staempfli Gallery, New York, Usa

Palm Springs Desert Museum, Usa

1979

Joan Ankrum Gallery, Los Angeles, Usa

Norton Gallery, Palm Beach, Usa

Osuna Gallery, Washington, D.C., Usa

Phillips Collection, Washington, D.C., Usa

Leggi tutto

MOSTRE COLLETTIVE

2022

Space Oddity, Studio Gariboldi, Milano

Winter Festival, Part One:The abstract painters, LewAllen Galleries, Santa Fe, New Mexico, USA

2021/2022

Arcimboldo Face to Face, Centre Pompidou Metz, France

2018

Moon Dancers: Yup’ik Masks and the surrealists, Upper East Side, New York, Usa

2017

Exilic pleasures: surrealism refuged in America, Leila Heller Gallery, New York, Usa

2015

Fields of dream: the surrealist landscape, Upper East Side, New York, Usa

2014

Surrealism and Magic, Johnson Museum of Art, Cornell University, New York, Usa

2002

Galleria d’Arte Contemporanea Cascina Roma, San Donato Milanese, Italy

2001

Galleria Arte & Arte, Bologna, Italy

2000

Galleria Credito Valtellinese, Sondrio, Italy

Musée d’Art Moderne et Contemporain, Strasburgo, France

1999

Pisa, Villa Pacchiani, Santa Croce sull’ Arno, Italy

Solomon Guggenheim Museum, New York, Usa

1998

Bruce Museum, Connecticut, Usa

Galleria Credito Valtellinese, Sondrio, Italy

1997

Galleria d’arte Bergamo, Bergamo, Italy

Palazzo dei Diamanti, Ferrara, Italy

Boca Raton Museum of Art, Florida, Usa

MIART, Milano, Italy

1996

Modena, Pinacoteca e Galleria d’arte contemporanea – Pavullo, Modena, Italy

Basilica Palladiana, Vicenza, Italy

Studio Amedeo Porro arte moderna e contemporanea, Vicenza, Italy

1995

Galleria d’arte Bergamo, Bergamo, Italy

1994

Miami International, Miami, Florida, Usa

Fondazione Mudima, Milano, Italy

Hunter College Art Galleries, New York, Usa

Isidore Ducasse Fine Arts, New York, Usa

1992

Miami International, Miami, Florida,

1991

ART/LA, International Contemporary Art Fair,Los Angeles, Usa

Museo National Centro de Arte Reina Sofia, Madrid, Spain

Miami International, Miami, Florida, Usa

Musée National d’Art Moderne, Centre Georges Pompidou, Paris, France

1990

ART/LA, International Contemporary Art Fair, Los Angeles, Usa

Fundacion Cultural Mapfre Vida, Madrid, Spain

1989

Schirn Kunsthallel, Francoforte, Germany

Centro Atlantico de Arte Moderno, Las Palmas, Spain

Palazzo Reale, Italy

Zabriskie Gallery, New York, Usa

1987

Villa Malpensata, Lugano, Switzerland

Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia, Italy

Leggi tutto